영국인의 차사랑은 유난한 것으로 알려져 있다. 유럽은 동양의 고급스러운 차 문화를 동경하여 약17세기 경부터 차를 수입하여 음용하기 시작한 것으로 알려져 있는데 그 중에서도 차를 유난히 사랑한 나라는 영국과 네덜란드였다. 영국은 믿거나 말거나 2차 대전 시기 핵무기가 영국에 떨어질 경우 물품부족에 시달릴 것을 걱정하였는데 그 중 차의 부족을 가장 걱정하였다 할 정도다. 그 차사랑은 오늘날까지도 이어지고 있는데 일인당 차소비량은 영국(2.3kg), 아일랜드(1.5kg), 뉴질랜드(1.0kg) 순으로 범영국계가 4위 일본(0.9kg)과 나머지 나라들을 압도하고 있다(관련자료).

차를 그토록 사랑한 영국인에게는 불행한 상황이 하나 있었다. 차를 담는 도자기는 어찌어찌하여 본국 생산이 가능하였지만 차만은 영국 땅에서 생산하는 것이 자연조건 상 불가능했다. 그래서 그들은 차를 동양으로부터 수입할 수밖에 없었는데 최고의 차수출국은 당연하게도 중국이었다. 17~18세기의 중국과 유럽의 무역은 차와 같은 ‘사치품의 무역’이 주를 이루었는데 국내생산만으로도 웬만한 소비가 가능한 중국은 무역을 일종의 ‘천조(天朝)의 은혜’로 여길 따름이었다. 이점이 또한 영국에게는 난감한 상황이었는데, 그것은 그들이 그토록 원하는 차와 교환한 마땅한 상품이 없었다는 점 때문이다.

영국 동인도 회사는 인도 옥양목의 수입 금지 이후 동양으로부터 수입하는 품목의 주력 상품을 중국 차로 바꾸었다. 그런데 영국 내 차 대중 시장의 확대는 동인도 회사의 중국 무역에 대한 의존도를 한층 높였다. 그 결과 차 무역의 증대는 18세기 말에 영국 정부에 두 가지 중대한 문제를 안겨 주게 된다. 그 하나는 은銀 유출流出의 문제였고, 다른 하나는 차 밀수의 문제였다. 은 유출의 문제란, 영국이 중국으로부터 수입하는 차에 비해 영국에서 가져갈 적당한 물품이 없어 전체적으로 상당한 편무역片貿易을 초래하였고 그 결제 수단으로 은을 지출할 수밖에 없게 되었다는 것을 말한다. 결국 차의 수입 증가와 함께 대량의 은이 유출되어 은 부족 현상이 심화되었다.[녹차문화 홍차문화, 츠노야마 사가에 지음, 서은미 옮김, 예문서원, 2001년, pp109~110]

은은 오랜 기간 주요한 결제수단, 즉 화폐의 기능을 수행하고 있었다. 중상주의(重商主義) 무역에서 금과 은의 확보가 국부의 핵심이라 생각하고 있던 차에 차라는 소비품, 그것도 사치품을 위해 이들 금속의 유출하는 것은 심각한 문제였음은 당연하다. 이 문제에 대한 해결책은 결국 대체상품의 투입이었는데 그것이 바로 아편이었다. 18세기 말부터 동인도 회사는 인도에서 아편을 대량으로 생산하여 이를 중국에 수출하였고 아편의 유행은 빠르게 중국내륙으로 퍼지게 된다.

결과적으로 중국으로의 은 유입은 줄어들고 급기야 19세기 초에는 중국으로부터 은이 유출되기까지 했는데, 이러한 중국으로부터의 정화(正貨)유출은 유례가 없었다고 한다. 이에 따라 은 가격이 크게 올라 중국 경제를 동요시켰고, 동시에 아편중독자가 늘어 사회가 혼란스러워졌다. 중국 정부는 이에 심각성을 느끼고 아편을 강력하게 단속하였다. 하지만 그 결말은 파국적이었다. 즉 영국은 중국정부가 무역을 방해한다는(?) 논리로 시비를 걸어 보복조치를 취하고 결국 1839년에서 1842년에 걸쳐 양국은 이른바 아편 전쟁을 벌였고 중국이 패하여 난징조약을 체결하게 된 것이다.

“Opium smokers China” by Archibald Little (1838-1908) – Archibald Little, The Land of the Blue Gown, London 1902 [1]. Licensed under Public domain via Wikimedia Commons.

새삼스럽지만 영국이라는 나라와 동인도 회사의 포악함과 뻔뻔함에는 혀가 내둘러진다. 문물이 발달한 동양을 동경하여 차를 즐기게 되었으면 그 문물의 소중함을 알고 좋은 관계를 유지하는데 노력해야 하는 것이 당연한데, 오히려 그 문물을 오염시키고 파괴함으로써 자신들의 욕망을 달성시켰으니 말이다. 좀바르트가 근세 초기의 자본주의를 만들어 낸 것은 ‘사치’라고 주장하였다는데, 영국의 차가 바로 영국의 자본주의 무역을 활성화시킨 동시에 서구 자본주의가 동양의 봉건주의를 굴복시킨 계기를 마련한 셈이다.

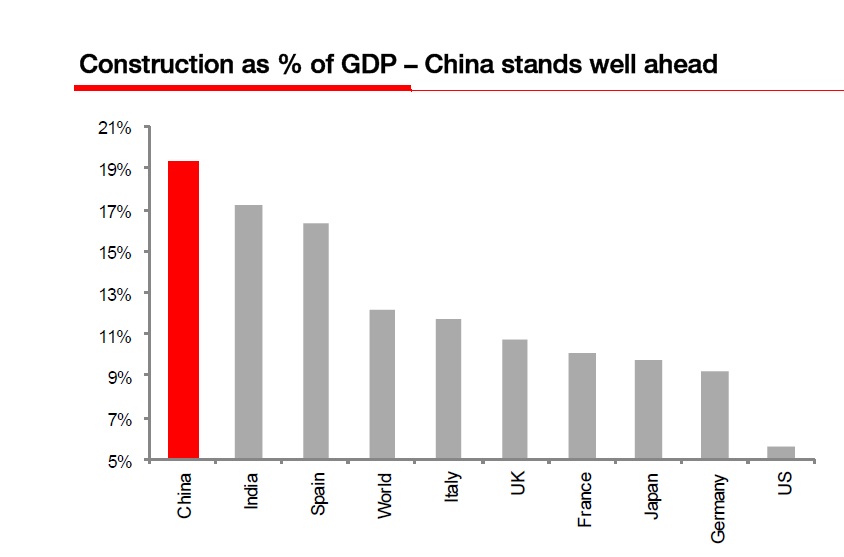

한편 이러한 불행한 역사는 현대에 들어 좀 다른 형태로 반복된다. 서구 자본주의는 2차대전 이후 급속하게 발달하였다. 반면 중국은 공산화되어 사회주의 블록을 형성하여 자본주의 블록과의 관계는 단절되었다. 그러던 것이 등소평의 집권 이후 급격한 변화를 맞게 되어 중미 국교수복 등의 상황을 거쳐 오늘날 (영국을 대체한 강대국) 미국과 중국은 과거 영국과 중국이 그러했던 것처럼 활발한 무역관계를 형성해왔다. 이번에도 수출국은 중국이고 수입국은 서구였다. 과거 역사와의 차이가 있다면 양국간에 전쟁은 아직 나고 있지 않다는 점이다. 또 하나 거슬러 올라 더 중요한 차이가 있다면 지불수단이 은이 아니라는 점이다.

즉 결제수단은 금본위제를 대체한 달러본위제 시대의 결제수단인 美달러다. 이것이 가지는 의미는 매우 크다. 즉 은은 생산을 하거나 수입하지 않으면 한 국가가 보유할 수 없는 자연자원이다. 반면 지폐는 경제에 미치는 영향을 제쳐놓고 보자면 거의 무한한 규모로 찍어낼 수 있다. 실제로 미국 제조업이 경쟁력을 잃어가며 수입으로 대체하기 시작한 그 즈음부터 미국은 달러를 필요이상으로 찍어내, 소위 세뇨리지의 단맛을 실컷 누려왔다. 바로 그 증발이 용이한 점 덕분에 미국은 정화의 부족에 대한 걱정 없이 달러로 물건을 사들였고 중국은 그 달러를 쓰지 않고 차곡차곡 모아서 다시 미국의 채권을 구입했다.

금이나 은과 같은 정화에 연계되지 않은 달러가 양국 무역에 쓰였다는 점 때문에 다행히도(?) 미국이 달러대신 아편을 파는 몹쓸 짓을 하고 있지는 않지만, 또한 그 탓에 중국은 은과 달리 다른 소용이 없는 달러와 채권만을 손에 쥐고 있게 되었다. 달러가 여전히 기축통화로써의 위상을 지니고는 있지만, 미국경제가 기울며 달러가 약세로 돌아서며 결제능력이 약화되어 더 많은 달러를 풀고 그 때문에 달러가 더 약해지는 악순환의 고리에 중국이 엮여 들어간 것이다. 그 와중에 금값은 치솟고 있는데 달러약세의 영향도 있거니와 근원적으로 금이라는 정화가 달러와의 연계가 끊어졌고 시장이 이를 확인하고 있기 때문이다.

인간이 자신의 필요 이상으로 생산하게 되고 이를 교환하기 시작한 이래 화폐는 다양한 상품의 교환에 표준적인 잣대를 제공하며 시장을 발전시켜왔다. 금과 은은 그 고유한 기능으로 인해 진작부터 화폐로써의 독점적인 지위를 누려왔지만 유한한 자원이라는 태생적 한계 등으로 말미암아 종이돈에 그 지위를 물려주었다. 종이돈이 권위를 가지는 배경은 단 하나 그 돈을 찍어내는 국가에 대한 믿음(credit)이다. 실로 현재의 금융위기의 가장 정확한 표현은 그런 점에서 ‘신용붕괴(credit crunch)’다. 아편처럼 피워 없애지 않았지만 그 소용이 갈수록 줄어드는 달러를 중국이 어떻게 처리할 것인지가 향후 세계경제의 주요 관전 포인트가 될 것이다.

결국 달러는 미국인에게 아편이었던 것일까?