이번 국회의원 선거에서 특히 젊은 층일수록 부동층의 비중이 높아서 정치권이 표심을 잡기 위해 열중하고 있다는 기사를 봤다. 기사는 새삼스러울 것이 없으나 나의 눈길을 잡아끈 것은 그 기사의 ‘베스트 댓글’이었다. (아래 참조) 이글을 쓴 사람들은 그 정치적 성향을 굳이 나누자면 “진보”측으로 여겨진다. 흔히 진보진영에서는 보수적인 투표성향의 노인층에 대항하여 청년층이 투표를 해야 한다는 – 즉 청년층은 야권을 지지할 것이라는 – 기대감을 갖고 있기 때문이다.

“불행하게도 젊은 부동층은 벚꽃구경가느라 투표안한다. 지들 앞길을 지들이 망친다.”

“10대 20대에서 43%. 그러나 투표를 하는 사람은 4.3% 정도??”

실제로도 청년층의 대통령 지지도를 보면 反여권 성향이 강한 것은 사실인 것 같다. 하지만 이러한 사실관계를 제외하고는 위 베스트 댓글이 비아냥대는 주장은 사실이 아니다. 여태의 투표에서도 청년층의 투표율은 결코 낮지 않았다. 그리고 더 중요한 사실은 그렇게 투표해서 뽑은 정치권이 실제로 청년층을 위해 한 일은 그리 많지 않다.1 이는 주요하게 이미 청년층의 비중이 갈수록 작아지는 과소대표성 경향을 보이고 있고, 정치권이 이를 간파하고 있기 때문으로 보인다.

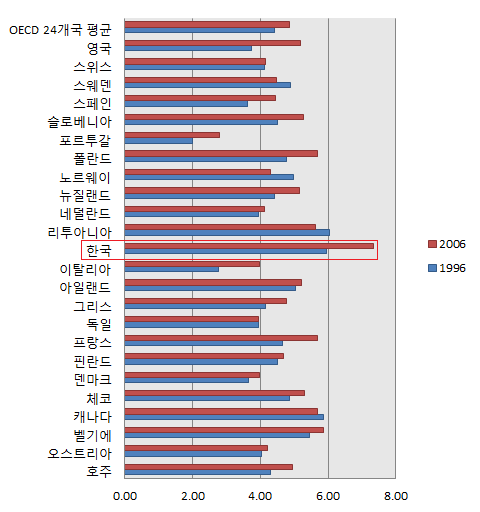

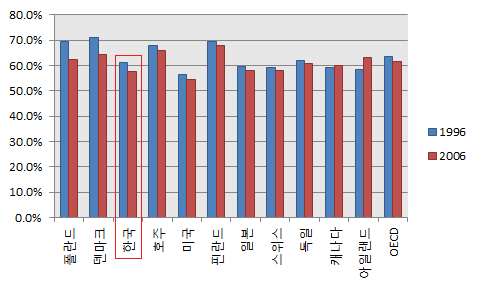

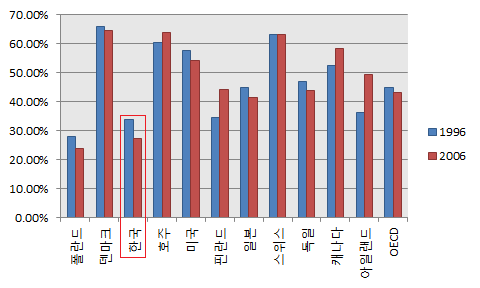

2014년 ILO 보고서는 각국 청년의 교육 및 고용현황을 비교하였는데, 이를 보면 우리 청년의 열악한 처지가 잘 드러난다. 보고서에는 1996년 및 2006년 각국의 교육수준을 지수로 표현해놓았는데, 우리나라는 각각 5.96과 7.34를 기록하였다2. 이 수치는 각 년도 2위, 1위에 해당하는 수치다. 반면 성인소득 대비 청년소득과 고용률은 1996년 꼴찌에서 두 번째, 2006년에는 꼴찌를 기록했다. 요컨대, 남한은 최고 수준의 고등교육을 받은 청년이 가장 열악한 고용수준에 시달리는 나라다.

각국 노동시장에서의 청년층의 교육수준

출처 : At work but earning less : minimum wages and young people, Damian Grimshaw, ILO, 2014, p13 에서 재구성

성인소득 대비 청년소득

출처 : 같은 보고서 p16 에서 재구성

청년고용률

출처 : 같은 보고서 p16 에서 재구성

다시 정치권으로 돌아가 보자.. 청년의 상황이 이러한데 앞서도 언급하였다시피 정치권이 청년층을 위해 한 일은 별로 없다. 많은 청년층 노동자들이 해당사항일 최저임금을 올리는데 인색하던 여권이 부랴부랴 총선공약으로 최저임금 인상을 내놓았지만, 이런 그들이 또 지자체에서 실시하던 청년수당에 대해서는 예의 “포퓰리즘”이라고 맹비난한 바 있다. 보수층은 “흙수저”3, “헬조선”이란 유행어에 ‘배부른 소리 하지 말라’며 비난하고, 진보층은 투표를 안 해서 그런 것이라 비아냥댄다.

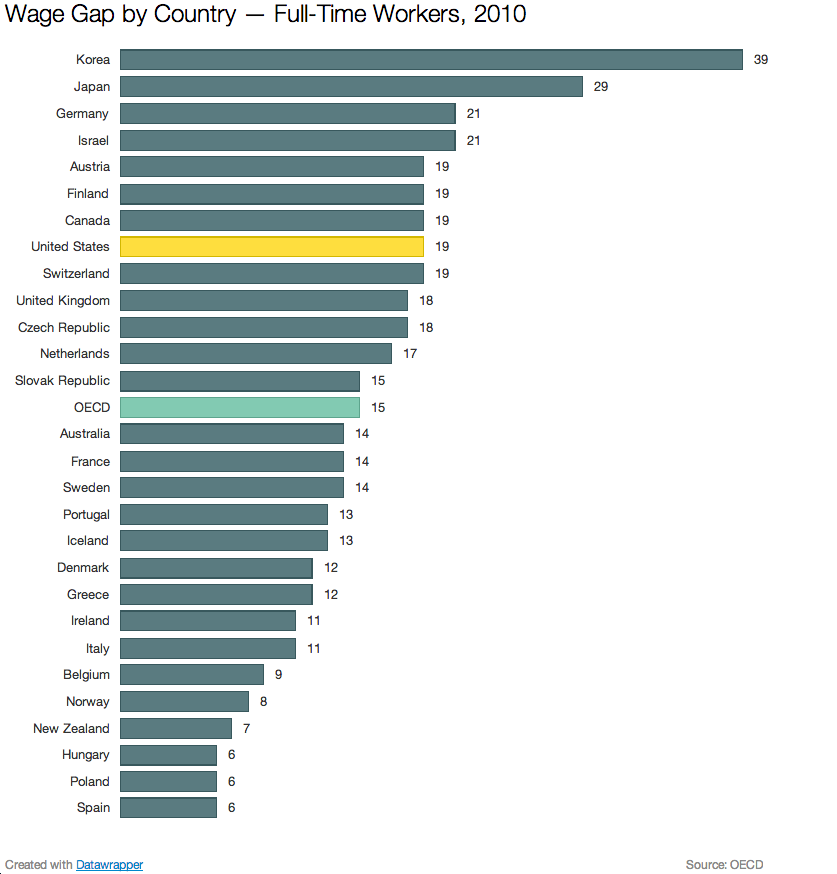

이 나라는 여태의 노동자와 자본가의 역학구도도 제대로 정립되지 않은 상황이다. 그 와중에 노년층은 정치4, 경제5, 문화6 등에서 권력을 잡고 기득권을 놓지 않고 있어 노자(勞資)간의 대립에 중층적으로 고통 받는 新노동계급이 형성되고 있다. 더군다나 젠더의 문제로 가면 한층 복잡해진다. 남녀간 임금차이는 세계최고 수준이고 문화적으로도 “여혐”문화가 일상화되고 있다. 고통 받는 청년, 여성, 노동의 이슈가 맞물려 피해의식을 특정계층에 쏟아 붓는 양상으로 추측되는 상황이다.

사회가 청년에게 各自圖生 이외의 대안을 내놓지 않으면서 “아프니까 청춘”이란다