By René Magritte(1898-1967) – Image taken from a University of Alabama site, “Approaches to Modernism”: [1], Fair use (Old-50), Link

요즘 카카오톡의 프로필 업데이트 상황을 보고 있으면 신기한 현상을 발견할 수 있다. 프로필을 업데이트한 사람들의 대표이미지의 60~70%가 익숙한 만화풍의 이미지를 올리고 있는 것이다. 바로 지난 25일 오픈AI가 내놓은 ‘챗GPT-4o 이미지 생성‘(ChatGPT-4o Image Generation) 모델에서 새로 제공하고 있는 서비스 중 하나인 일본 애니메이션 스튜디오 지브리의 화풍을 모방한 이미지 생성을 활용한 이미지다. 지브리 스타일 이외에도 디즈니, 픽사 스타일 등의 이미지 생성 서비스를 제공하고 있는 모양인데 우리나라에서는 압도적으로 지브리 스타일을 선호하는 것 같다. 역시 소셜미디어 주 소비층인 우리나라의 60~70년대생 세대의 지브리에 대한 애정은 그만큼 더 각별한 것 같다.

문제는 평소 미야자키 하야오의 AI 창작물에 대한 지론을 놓고 봤을 때 그는 이런 인기를 달가워하지 않을 것이라는 점이다. 다만, 지브리 쪽은 오픈AI의 행동에 대해 아직 입장을 내놓지 않고 있다. 하지만 지브리의 구체적인 작품을 베낀 것이 아닌 그 스타일을 흉내 내는 것이 저작권 침해인가에 대한 논쟁은 벌써 시작됐다. 미술가 칼라 오티즈는 “오픈AI 같은 회사들이 예술가들의 작품과 예술가들의 생계에 대해 신경을 쓰지 않는다는 또 다른 명백한 예“라며 오픈AI를 비난했다. 로펌 ‘프라이어 캐시먼’의 파트너 변호사 조시 와이겐스버그는 막연한 ‘스타일’이 저작권으로 보호되지는 않는다는 대략의 원칙이 있긴 하지만 그렇다고 해서 문제가 없다고 단정할 수는 없다고 발언했다.

또 하나 흥미로운 현상이 있는데 이스라엘 군인들이 자신들의 모습을 이 서비스를 이용해 생성한 이미지를 엑스에 올린 것이다. 해당 계정은 이 이미지를 올리며 “우리도 ‘지브리 트렌드’에 편승하기로 했다”고 적었다고 한다. 현재 팔레스타인 영토에서의 민간인 학살로 비난을 받고 있는 이스라엘이 이러한 트윗을 통해 본인들의 이미지를 세탁하는, 이른바 화이트워싱(Whitewashing)에 AI 서비스, 더 구체적으로 지브리의 스타일을 활용하고 있는 것이다. 잘 알려져 있다시피 미야자키 하야오는 일본제국이 저지른 과오들을 미화하지 않고 그대로 직시하는 반전(反戰)주의자이다. 그런데 학살을 자행하고 있는 군대가 하야오 스타일을 베낀 AI서비스로 자신들을 미화하고 있는 상황인 것이다.

오픈AI의 CEO 샘 올트먼은 지난달 31일 엑스를 통해 “지난 한 시간 동안 100만 명의 이용자가 늘어났다”며 2022년 챗GPT 출시 5일 만에 이용자 100만 명을 달성한 것보다 더 빠른 속도의 증가폭이라고 전했다. 저작권 이슈나 자사의 서비스를 이용한 화이트워싱 이슈가 어찌 됐든 일단 이용자수를 확보해서 시장우위를 점하겠다는 전략은 성공한 것으로 보인다. 굉장히 무신경하고 독선적인 전략으로 보이지만, 빅테크 수장의 이런 무신경함이 새로운 것은 아니다. 이미 페이스북, 유튜브 등 많은 소셜미디어는 저작권의 가장 큰 침해주체이고, 가짜뉴스의 최대 플랫폼이 된지 오래다. 오픈AI는 그러한 빅테크 선배의 행태를 다시 답습하고 있을 뿐이다. 힘의 우위가 창작자의 권리를 착취하고 있다.

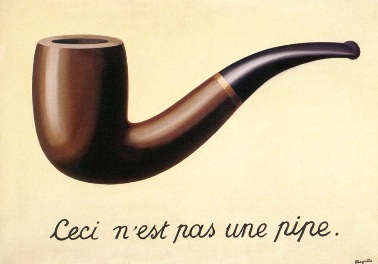

르네 마그리트의《이미지의 배반》이라는 작품이 있다. 이 작품에는 파이프가 그려져 있는데 하단부에는 ‘Ceci n’est pas une pipe'(이것은 파이프가 아니다)라고 쓰여 있다. 사람들의 관습적인 사고방식을 당황케 하려는 작가의 의도다. 하지만, 틀린 말도 아니다. 작품은 파이프를 추상화한 이미지이지 파이프 그 자체는 아니다. 예술은 존재의 본질(originality)을 모사하며 개성(personality)을 부여한다. 개성이 부여되는 한 본질을 넘어서는 창조물이라는 점에서 모방이 허용된다. 모든 창조물은 창작자의 시각과 스타일이 반영된 끊임없는 모방이다. 마그리트는 이 사실을 감상자에게 상기시키고 있는 것이다. 그가 배반한 것은 감상자의 선입견이고, 배반하지 않은 것은 창작자의 개성과 예술성이다.

다른 창작자들은 기존 창작자의 작품을 오마주/패러디하는 방식으로 새롭게 모방한다. 그런데 이 모방이 나쁜 의도로 행해질 기존 창작자의 창작 의지를 꺾거나 창작 의도를 왜곡하는 때도 있기에 저작권이 존재한다. 많은 경우 저작권 침해는 모방자의 물질적 이해관계 때문에 발생한다. 오픈AI의 서비스가 지브리의 모방을 통해 새로운 개성을 부여한 것도 아니고 단순히 시장 선점이 목적일 것이라는 개연성 때문에 일단 저작권 침해 여부를 떠나 좋지 않은 의도의 권리 침해라 여겨진다. 즉, 그들은 이용자에게 지브리 스타일의 이미지를 제공하면서도 ‘이것은 지브리가 아니다’라는 식으로 모방의 권리를 내세우며 권리의 경계를 허물려 하고 있다. 우리는 그 경계에 대해 다시 고민해야 할 상황이다.

일본의 애니메이션 제작사 스튜디오 지브리가 챗GPT 개발사 오픈AI에 자사 콘텐츠에 대한 인공지능(AI) 무단학습을 중지해달라고 요구했다.

https://www.khan.co.kr/article/202511041353001/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=khan