The Featured Artists’ Coalition는 공연인들과 음악인들의 권리를 보호하기 위해 출범한다. 우리는 모든 아티스트들이 그들의 음악에 대한 보다 많은 통제권과 디지털 세대에서 창출되는 이익에 대한 보다 공정한 지분을 원한다. 우리는 아티스트들이 음반회사, 디지털 배급업체, 그리고 기타업체와 새로운 판매에로의 돌입을 지원하는데 한 목소리를 내고 구체적인 변화를 위해 활동해 나갈 것이다.

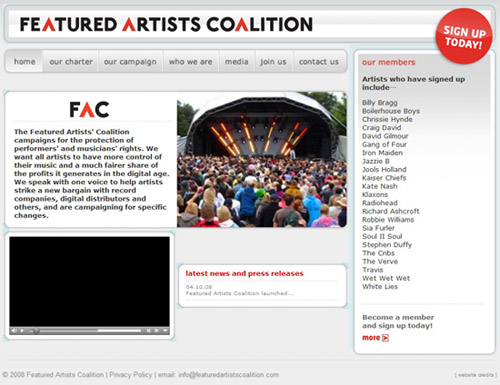

The Featured Artists’ Coalition campaigns for the protection of performers’ and musicians’ rights. We want all artists to have more control of their music and a much fairer share of the profits it generates in the digital age. We speak with one voice to help artists strike a new bargain with record companies, digital distributors and others, and are campaigning for specific changes.[그들의 웹사이트 첫 화면에서]

이 새로운 조직의 창립발기인은 다음과 같다.

Billy Bragg / Boilerhouse Boys / Chrissie Hynde / Craig David / David Gilmour / Gang of Four / Iron Maiden / Jazzie B / Jools Holland / Kaiser Chiefs / Kate Nash / Klaxons / Radiohead / Richard Ashcroft / Robbie Williams / Sia Furler / Soul II Soul / Stephen Duffy / The Cribs / The Verve / Travis / Wet Wet Wet / White Lies

이 조직의 창립은 명백히 헐리웃 작가조합의 파업을 연상시킨다. 즉 두 운동 모두 디지털 시대에 새로이 부각되는, 온라인 관련 이익에서의 창작인 들의 소외에 대한 항거가 한 몫하고 있기 때문이다. 실제로 이러한 갈등은 그동안 음악 산업계와 아티스트들 간에 알게 모르게 이어져왔고 이에 따라 몇몇 아티스트들은 저작물 창작 및 배급의 새로운 전형을 모색하기 시작했다.

이 조직은 지적재산권에 대한 더 공정한 계약을 위해 노력할 것이라고 한다. 실제로 이러한 문제로 Radiohead 는 작년에 EMI를 나와 신보 In Rainbows 를 “내고 싶은 만큼 내는(pay what you can)” 다운로드를 통해 판매하기도 했었다. 밴드의 공동매니저 Brian Message는 이러한 경험이 신진 아티스트들에게 이익이 될 것이고 기득권층을 한 방 먹이는 결과를 가져올 것이라고 말했다.[Guitars down, comrades: rock stars launch union to stand up for their rights 中에서 발췌]

우리는 흔히 음악에 대한 저작권(혹은 지적재산권)의 침해는 창작인 들의 창작의욕을 꺾은 범죄행위라고 들어왔다. 물론 (상당 부분) 사실이다. 괄호를 쳐서 “상당 부분”이라고 이야기하는 이유는 바로 헐리우드 작가조합이 파업을 하고 영국의 탑아티스트들이 조합을 조직하는 상황과 비슷한 맥락이다. 그들은 어쩌면 창작인 으로서의 그들의 ‘정당한’ 권리를 보장받고 있지 못한지도 모른다. 그리고 우리가 저작권에 대한 정당한 대가를 지불하지 않는다고 윽박지르는 이들은 어쩌면 저작권이 지켜야 할 창작인의 권리보호에는 별로 관심이 없을지도 모른다.

역시 생산력이 변하면 생산관계가 조응하여 바뀌어야 하는가보다.

추. 위 명단을 보면서 흐뭇한 점은 지난번 David Byrne 이 친히 나서주었듯이 뭐 하나 아쉬울 것이 없는 거물 아티스트들이 기꺼이 함께 해주었다는 사실이다. Billy Bragg의 경우 노동당을 지지하는 좌익 아티스트들의 모임 Red Wedge 등으로 유명한 고참 음악가이고, David Gilmour 는 전설의 밴드 Fink Ployd 의 기타리스트였다. 개인적으로 반가운 이름은 Stephen Duffy인데 아시는 분이 있을라나 모르겠는데 이 양반은 Duran Duran의 보컬을 맡기도 했었다.(Simon LeBon이 오기 전에)